慢性腎臓病とは? 調布市つつじヶ丘駅前内科クリニック

慢性腎臓病はCKDとも呼ばれており、腎臓の機能が低下している病態を表します。

腎臓の機能は、血液中のクレアチニンという濃度を調べることにより、クレアチニンの濃度が高いほど、腎臓の機能が低下していることを表します。

また、クレアチニンだけではなく、尿たんぱくが出ていることによっても慢性腎臓病の診断になります。

そして、現在この慢性腎臓病すなわち腎臓の機能が低下している人は、全国に1300万人もいるといわれています。あなたのご家族や血縁者に一人はいても、おかしくはない人数比率です。

しかし、慢性腎臓病の初期では、自覚症状が少なく、あまり関心がない方も多いです。しかし、慢性腎臓病の方は、他の疾患を合併する可能性がとても高く、しっかりと対策が必要です。

慢性腎臓病とは?

以前は慢性腎不全と呼ばれていることが多かったですが、現在は末期の状態だけでなく、初期の状態もすべて含めて慢性腎臓病と呼ばれるようになりました。

【慢性腎臓病の定義】

①タンパク尿があることや、画像検査で、腎臓の障害あることがわかること

②GFRが60未満であること

この2つのいづれかが、3か月以上継続していること

つまり腎臓の機能低下が慢性的(3か月以上)であることが、病気の定義になります。

慢性腎臓病になると何が困る?

そもそも腎臓は何をしているのでしょうか。

尿を作る臓器というイメージがある方も多いかもしれません。しかし、腎臓はそれ以外にも大切な機能を持っています。

・老廃物を排泄

・水分や塩分を排泄

・血圧のコントロール

・貧血を改善するホルモンを作る(エリスロポエチン)

慢性腎臓病になるということは、上記の機能が損なわれる・十分に機能できないということになります。

その結果・・・・

・心不全

・浮腫、むくみ

・高血圧

・貧血 など

につながる可能性が出てきます。

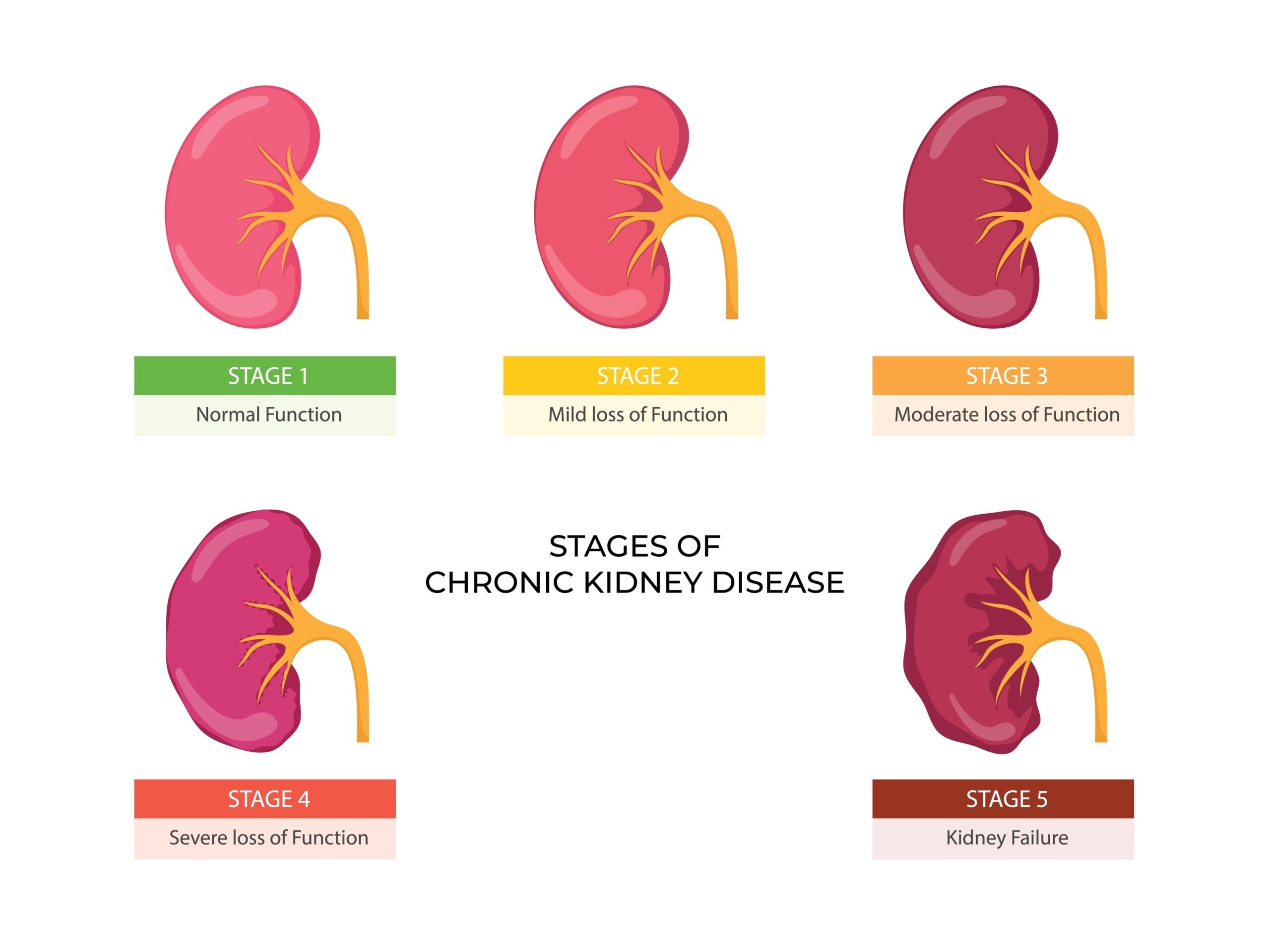

CKDのステージ分類(eGFRによる目安)

| ステージ | eGFR値 (mL/min/1.73m²) | 腎機能の状態 | コメント |

|---|---|---|---|

| G1 | ≥ 90 | 正常〜高値 | 蛋白尿が持続する場合はCKD |

| G2 | 60–89 | 軽度低下 | 蛋白尿が持続する場合はCKD |

| G3a | 45–59 | 軽度〜中等度低下 | 定期フォローと生活・血圧管理が重要 |

| G3b | 30–44 | 中等度〜高度低下 | 合併症リスク上昇 |

| G4 | 15–29 | 高度低下 | 腎不全準備期、透析導入の事前説明を検討 |

| G5 | < 15 | 腎不全 | 透析/腎移植の適応を検討 |

※ eGFRのみでの分類です。実際の重症度評価は蛋白尿と組み合わせて行います。

慢性腎臓病の症状は?

①初期:eGFR60未満

自覚症状が出ることは少ないです。健康診断でクレアチニンが高いやeGFRが60未満になり、指摘をされることが多いです。

②中期(腎機能がだんだん低下):eGFR 30~59

むくみ(足に多い)、蛋白尿(尿が泡立つことあり)、夜間頻尿

③進行期(腎不全に近づく):eGFR 15~29

貧血、高血圧やむくみが悪化、食欲不振・吐き気、皮膚のかゆみ

④末期(尿毒症):eGFR15未満

老廃物や水分が体から排出できない状態です。この状態になると透析治療を行います。

強い倦怠感、息切れ、胸水・肺水腫、けいれん、心不全

慢性腎臓病の原因

【糖尿病性腎症】

慢性腎臓病において、一番多い理由がこの糖尿病によるものです。糖尿病患者さんは大体の方が、年齢を重ねると慢性腎臓病になり、そして、悪化のスピードも早いため、最終的に尿が出ない状態(末期)になります。

またこのタイプでは、尿たんぱくが出ることが多いです。最終的に、尿がでないようになると、透析療法を始めて治療を行います。

【高血圧性(腎硬化症)】

高血圧が長期間続くと、腎臓が萎縮してくることにより腎臓の機能が低下します。糖尿病性腎症よりは、悪化のスピードは遅めな印象です。

また夏場は、脱水で血圧が低くなる傾向があるため、血圧が低くなりやすく、実際に低くなったときには、主治医にご相談しましょう。

【慢性糸球体腎炎】

【薬剤性腎障害(痛み止め、造影剤など)】

【加齢による腎機能低下】

慢性腎臓病(CKD)を放置するとどうなる?

【心筋梗塞や脳梗塞のリスクが上がる】

ある研究では、慢性腎臓病の方でeGFRが60未満になると、心筋梗塞・狭心症・脳梗塞などの心血管イベントを発症する確率が、腎機能が正常な人と比べると、2倍以上にはね上げることが分かっています(N Engl J Med. 2004;351(13):1296-305)

【感染症のリスクが上がる】

慢性腎臓病の患者さんは、腎臓が健康な人と比較すると、感染症による入院するリスクが2倍にあがるという報告もあります。(Clin J Am Soc Nephrol. 2012;7(11):1939-46)

検診にて異常を指摘さた方は、早期に発見して治療を始めることがとても大事です。

慢性腎臓病の治療・対策

慢性腎臓病の治療・対策 ①減塩・血圧を下げる

慢性腎臓病では、血圧が高いと進行が早まることがわかっています。ガイドラインでは、せめて血圧は135/85未満を目指すことが推奨されています。

塩分を控える事によって、血圧が下がり、タンパク尿も減ることがわかっています(McMahon EJ, JASN 2013)。1日6g未満を目標に減塩生活に取り組みましょう。

慢性腎臓病の治療・対策 ②タンパク質のとりすぎに注意

タンパク質は多くの食品に入っています。お肉や魚、卵などに含まれるタンパク質は筋肉をつくるのにある程度、体には必要です。しかし、タンパク質を摂りすぎると腎臓に負担がかかることがわかっています。ガイドラインでは中程度の慢性腎臓病の方は、【体重1kgあたり0.6g】に抑えることが推奨されています。

慢性腎臓病の治療・対策 ③運動・肥満改善

適度な運動は、体重を抑えるためには必要です。スポーツをされていない方は、1日10000歩の散歩を目指しましょうとお話しています。

肥満は腎機能を低下させる因子になるため、なるべく肥満にならないように食べ過ぎや運動不足の解消をしましょう。

慢性腎臓病の治療・対策 ④禁煙・節酒

タバコは血管をボロボロにするため、心臓や肺に悪影響を及ぼしますが、腎臓も血管が多く集まっている臓器のため、腎臓にも重大な悪影響を及ぼします。今までタバコ吸っていた方でも、今からの悪化をおさえられますので、ぜひタバコは今からでもやめてください。いきなり辞めるのが難しい方は、まずは本数を1本でもいいので減らしましょう。

慢性腎臓病の治療・対策 ⑤水分摂取

夏場は特に体が脱水になりやすく、脱水は腎臓に血液が流れにくくなるため、血液によって運ばれる酸素が腎臓に届かなくなります。その結果腎臓の機能が低下します。なので、脱水にならないように定期的に水分摂取を行いましょう。

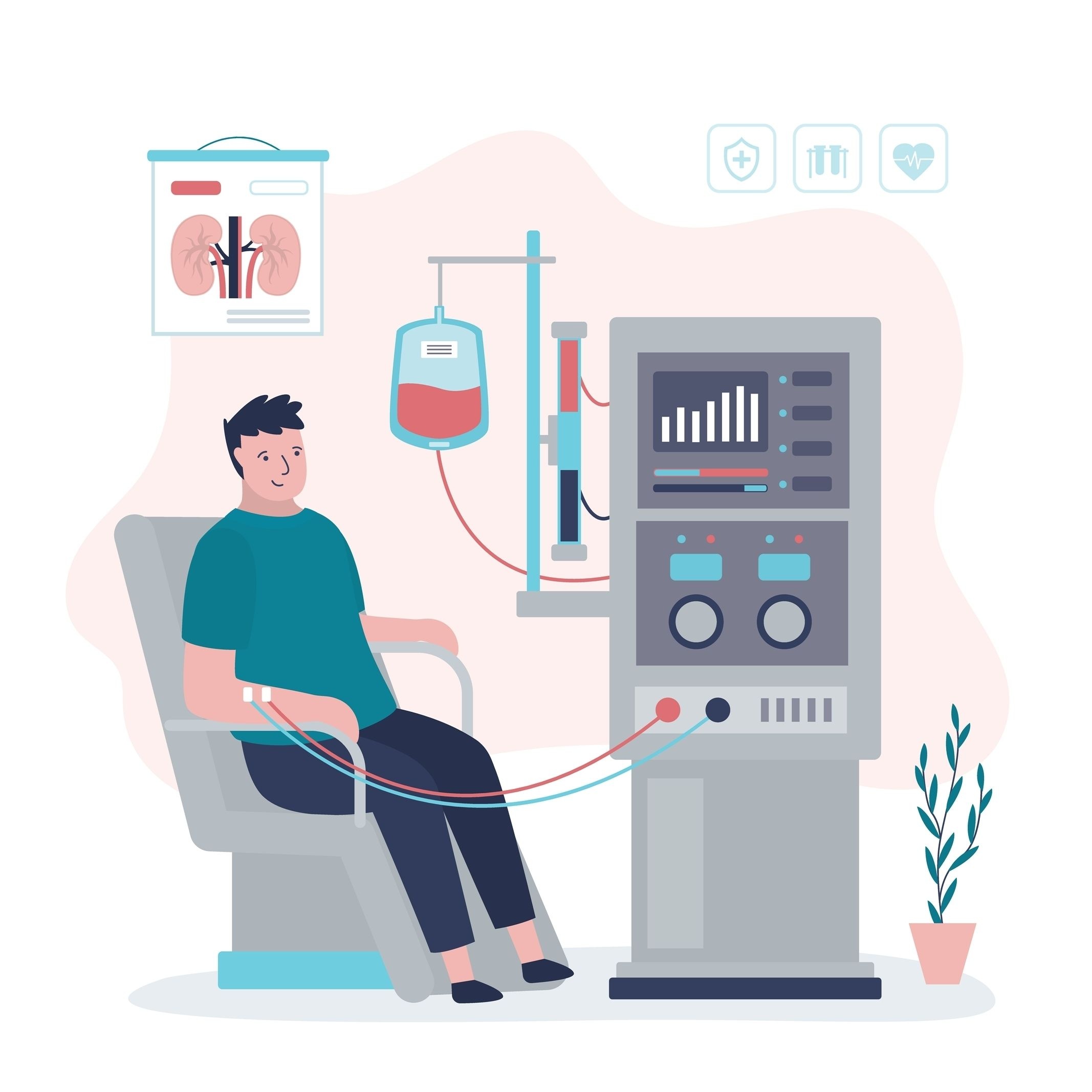

人工透析(血液透析・腹膜透析)

腎臓の機能が末期(eGFRが10未満程度)になると、腎臓が正常に機能しないため、体の水分がうまく排出できなくなり、心不全状態になります。利尿剤などで体から排出を促しますが、それでも水分が過剰の状態になると、肺にまで水分が達してしまい(肺水腫という状態)、呼吸ができなくなります。

その状態まで行くと薬物治療では改善が難しいため、機械(透析)を使って、体の中の水分や老廃物を体の外に排出します。

血液透析は透析クリニックに週3回通院し、一日4時間程度、透析機器を使い体内の血液をきれいにします。

腹膜透析は、自宅でできる透析ですが、患者さんご自身でお腹に透析液をチューブを使い、入れたり出したりを行っていただきます。

患者さんのご希望によって、血液透析か腹膜透析かは選べますが、患者さんの社会環境や全身状態にもよりますので、主治医の先生とご相談いただきます。

よくある質問

- 慢性腎臓病は治りますか?

-

一度低下した腎機能は元に戻らない事が多いです。そのため、今ある腎機能をこれ以上低下させない対策が必要です。

- ステージ1や2でも受診が必要ですか?

-

蛋白尿がなく高血圧や糖尿病、脂質異常症などがない場合は、経過観察でも問題ありません。しかし、蛋白尿がある場合は将来的に進行するリスクがあるため、生活改善や治療を開始する必要がある場合があります。

- 透析が必要になるのはどんなときですか?

-

eGFRが15未満になり、尿排出能力が低下し、老廃物がたまって症状が強く出てきた場合、薬物治療のみでは改善が困難な場合に透析導入を検討します。

まとめ

慢性腎臓病(CKD)は初期に症状が出にくくいため、健康診断で気づかれることが多いです。腎機能の低下を放置すると透析や心筋梗塞などのリスクが高まります。

早期に発見して治療を始めることが、将来の健康を守る一番の方法です。

健診で「尿蛋白」「eGFR低下」などを指摘された方は、ぜひご相談ください。